Von der ersten Seite an lässt uns die Autorin lesend eine fremde Welt entdecken, die uns trotz der unzähligen Kilometer, die uns von ihr trennen, sofort auch unheimlich vertraut erscheint. Der Schauplatz der Geschichte ist Kamtschatka, diese Halbinsel ganz am asiatischen Rande Russlands, auf der es die faszinierendsten Naturformationen gibt, Vulkane, Geysire, schneebedeckte Steppen und wilde, exotische Tiere, Bären, Robben und Riesenseeadler. Doch indem auf psychologisch sehr stimmige Weise alles durch die Augen der Figuren gesehen, aus ihrem individuellen und eben auch zutiefst menschlichen Blick erzählt wird, wirkt außer der Landschaft nichts exotisch.

Die Amerikanerin Julia Phillips debütiert hier mit einem Roman, für den sie viele Jahre recherchiert hat, auch vor Ort, sie verbrachte einige Zeit in Kamtschatka, und das merkt man dem Buch an, das nicht nur fesselnd geschrieben ist, sondern auch ein differenziertes Porträt der Bevölkerung von Kamtschatka ist und sich mit seiner Geschichte auseinandersetzt.

Ausgangspunkt und erzählerischer Rahmen ist ein Kriminalfall: Zwei kleine russische Mädchen verschwinden bei einem Ferientagesausflug an den Strand von Petropawlowsk, zuletzt werden sie gesehen, als sie zu einem unbekannten Mann in den Wagen steigen. Doch obwohl sich dieser Entführungsfall wie ein roter Faden durch die Kapitel schlängelt, bezieht die geschickt konstruierte Geschichte ihre Spannung bei weitem nicht nur aus dem mutmaßlichen Verbrechen. Mindestens ebenso spannend ist das, was wir aus den einzelnen Kapiteln, in denen jeweils eine andere Figur im Vordergrund steht, vom Leben der Menschen in Kamtschatka erfahren, von ihren ganz persönlichen Schicksalen, ihren Ängsten und Sorgen, Hoffnungen und Plänen. In dreizehn Kapiteln, die mit Ausnahme des zusätzlich eingeschobenen Silvester-Kapitels von Monat zu Monat springen, erleben wir ein ganzes Jahr auf der Halbinsel: vom August, in dem die Mädchen verschwinden, bis zum Juli des folgenden Jahres. Und in jedem dieser Kapitel oder Monate erklingt eine neue Stimme, die auch eine neue Perspektive auf die Ereignisse und einige der bereits aufgetretenen Figuren wirft, die zur Freude des aufmerksamen Lesers immer wieder unerwartet in anderen Kontexten auftauchen.

So unterschiedlich das Alter, der Charakter, die persönliche Lebenssituation, die gesellschaftliche oder ethnische Herkunft der Figuren sind, eines ist allen diesen Stimmen doch gemeinsam: Es handelt ausschließlich um Frauen bzw. Mädchen, deren weibliche Perspektive die Autorin dank ihrer geschickten Erzählkonstruktion überzeugend in ihrer Vielfalt und Differenziertheit darstellen kann. In die komplexe Auseinandersetzung mit den verschiedenen Fremd- und Selbstbildern dieser Frauen lässt die Autorin auch die gesellschaftliche Position und die familiäre Verankerung mit hineinfließen, und ebenso die Geschichte des Landes, seinen keineswegs unproblematischen Übergang von der Sowjetzeit in die postsowjetische Gegenwart, sowie das auf einer kolonialen Unterdrückungsgeschichte und Vorurteilen beruhende Verhältnis von Indigenen, Russen und Einwanderern.

Ob es sich um eine aus einer indigenen Familie stammende junge Studentin handelt, die von ihrem russischen Freund aus der Ferne kontrolliert wird und sich eine Freiheit herausnimmt, die sie schier überwältigt; um eine Frau, die mit der von ihr erwarteten Rolle seit der Geburt ihres Kindes so überhaupt nicht klarkommt, die sich eingesperrt fühlt in ihrem Zuhause, in dem sie nurmehr Mutter oder Gastgeberin ist, und die sich in Lügen und Ausweichmanöver flüchtet, um ihrem Gefängnis momenteweise zu entkommen; oder um ein verzweifeltes junges Mädchen, dessen Beziehung zur besten Freundin in die Brüche geht, da deren Mutter der Meinung ist, sie sei als Tochter einer alleinerziehenden Mutter, die beruflich viel unterwegs ist, kein Umgang für die eigene Tochter: Alle diese Geschichten, von denen eine jede ungemein aufrichtig und berührend erzählt ist, sind Variationen des Verschwindens, dem all diese Frauen in unterschiedlichsten Formen ausgesetzt sind und gegen das sie sich mit all ihrer Kraft aufzulehnen versuchen. Immer stehen die Figuren an einem Kipppunkt in ihrem Leben, an dem sie sich selbst, ihre Gefühle, ihr Verhalten, ihre Entscheidungen und Abhängigkeiten in Frage stellen, sie neu betrachten und bewerten, und das ist fast immer schmerzhaft, überwältigend, mutig, oft ungerecht, empörend und manchmal auch sehr traurig oder richtig tragisch.

Das Verhalten der Protagonistinnen wird im Übrigen durchaus ambivalent dargestellt, nicht immer denken und handeln sie so, wie man sich das wünschen würde, aber gerade dadurch gewinnen sie eine Eigenwilligkeit, die dazu beiträgt, sie aus einer einseitigen Opferrolle herauszuholen. Der erzählerische Akt wird dabei zu einem Akt der Selbstbehauptung, wie es besonders eindrücklich in der Rahmengeschichte der entführten Mädchen deutlich wird. Aljona, die ältere der beiden, erzählt ihrer Schwester Sofija vom titelgebenden Verschwinden der Erde, eine Legende, mit der sie die etwas nervige kleine Schwester beim Spielen am Strand erst erschrecken wollte und die sie nun etwas anders erzählt, um Sofija und sich selbst in der existentiellen Situation der Bedrohung Mut zu machen. So wird das Erzählen zur Überlebensstrategie, zum verzweifelten Protest gegen das Schweigen der Gewalt. Der Gewalt der Auslöschung, Unterdrückung oder Indifferenz, die viele verschiedene Gesichter hat und auf das Verhältnis von Frauen und Männern, Indigenen und Zuwanderern, aber auch von Mensch und Natur bezogen werden kann.

Ihr ausgeprägtes Stilgefühl lässt die Autorin intensive emotionale Momente erschaffen, ohne Pathos oder unehrlichen Kitsch aufkommen zu lassen. Immer konzentriert auf das Wesentliche, schreibt sie einfühlsam und kritisch, lebendig, realitätsnah und existenziell. Auch auf inhaltlicher Ebene gelingt es ihr, die Balance zu halten zwischen der literarischen Darstellung der Eigentümlichkeiten des Landes und seiner so vielfältigen Bevölkerung und der Individualität ihrer Figuren. So verknüpft sie die fiktiven Biographien mit der kolonialen und (post)sowjetischen Geschichte Kamtschatkas, um sie doch zugleich als ganz persönliche Schicksale zu gestalten, in die man sich als Leser wunderbar hineinfühlen kann. Und so wie ihre Protagonisten das, was ihnen in der Geschichte widerfährt, als existenziell erleben, so durchweht auch das ganze Buch der zugleich erdverbundene und befreiende Atem menschlicher Universalität.

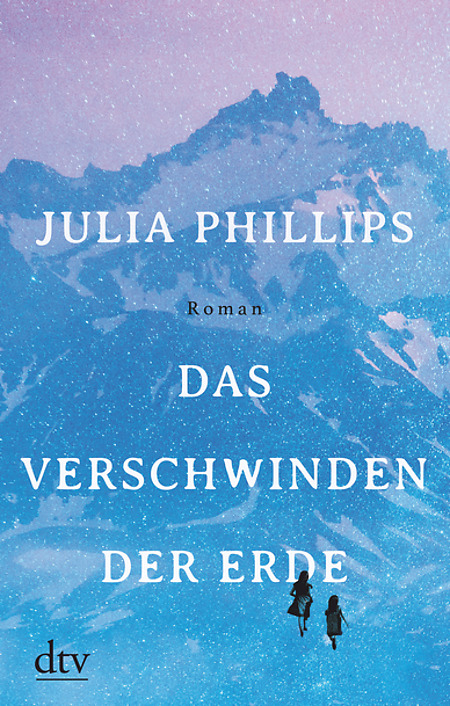

Bibliographische Angaben

Julia Phillips: Das Verschwinden der Erde, dtv 2021

Aus dem amerikanischen Englisch von Pociao und Roberto de Hollanda

ISBN: 9783423282581

Bildquelle

Julia Phillips, Das Verschwinden der Erde

© 2021 dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München