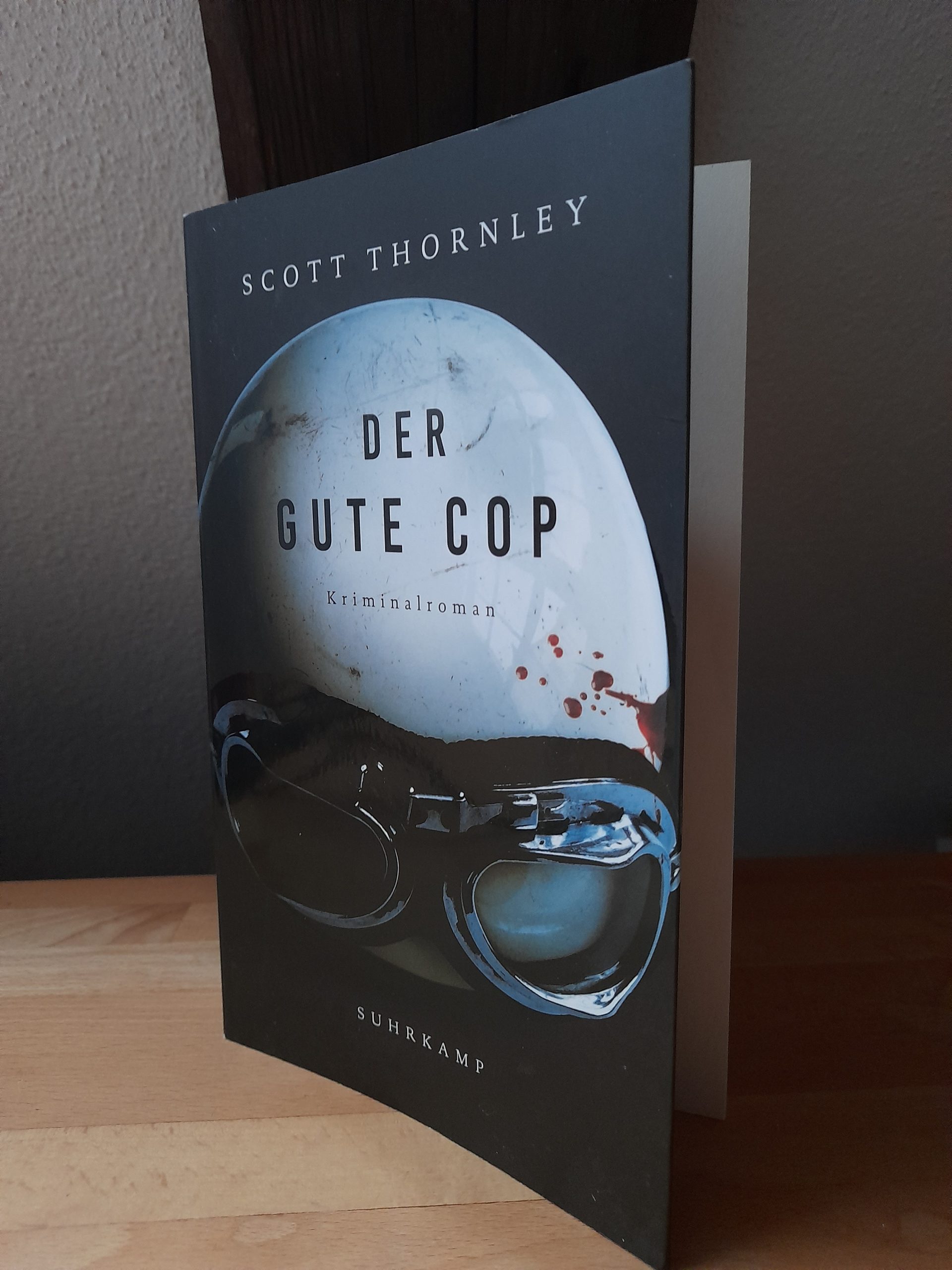

Gute 5oo Seiten komplexer und dichter Krimistoff aus Kanada: Der erste Band der Reihe um den eigenwilligen Ermittler MacNeice, der im Original bereits 2012 erschien, ist etwas für anspruchsvollere und geduldigere Krimileser. Denn auch wenn ein Psychopath in diesem Buch eine wichtige Rolle spielt, handelt es sich hier keinesfalls um einen Gänsehautthriller. Es geht vielmehr um gesellschaftliche und politische Strukturen, die, natürlich in Verbindung mit bestimmten individuellen Biographien, Verbrechen und Gewalt begünstigen.

Der zentrale Schauplatz ist die fiktive Stadt Dundurn in Ontario. Hier ereignen sich gleich mehrere Fälle, in denen sich Gewalt auf erschreckende Weise Ausbruch verschafft und die Polizei, lokale Institutionen und Öffentlichkeit in Atem halten. Zum einen wird das große Hafenbauprojekt der Stadt, das nicht nur dem Bürgermeister sehr am Herzen liegt, von brutalen Morden überschattet: Bei den Bauarbeiten werden im Beton völlig entstellte Leichname gefunden. Gleichzeitig finden im Biker-Milieu mehrere Morde statt. Handelt es sich um Rachefeldzüge konkurrierender Banden oder gibt es einen Zusammenhang mit den Leichen im Hafen? Die Spur führt nämlich nicht nur in ein weit entferntes Pub in den USA, dem Stammlokal einer Gruppe von Afghanistanveteranen, sondern auch zu den ortsansässigen Betonunternehmen, für die einige der Biker Securityjobs übernommen haben.

Parallel dazu wird Dundurn von einer weiteren grausamen Mordserie heimgesucht: Der Täter scheint es auf erfolgreiche junge Frauen mit Migrationshintergrund abgesehen zu haben und es darauf anzulegen, in der Presse und vor allem in den sozialen Medien eine zweifelhafte Berühmtheit zu erlangen. So führt die Spur auch rasch zu einem jungen Mann mit Motorrad, der sich vor kurzem aus dem sozialen Leben zurückgezogen hat. Davor hatte er als Demograph und Statistiker gearbeitet; ein brillanter Kopf, ein introvertierter, arroganter Nerd mit einem maskenhaften Dauerlächeln im Gesicht, so beschreiben ihn die ehemaligen Kollegen, der sich in einem wirren Gespinst aus rassistischen und demographischen Theorien verloren hat. Wir Leser lernen ihn in einigen kurzen Kapiteln persönlich kennen, als eine etwas unheimliche, manisch-besessene Figur, die ununterbrochen Monologe bzw. Zwiegespräche mit ihrem Spiegelbild führt. Der Autor gibt uns auf diese Weise einen kleinen Einblick in die Perspektive des Täters, in seine Logik, sein wahnsinniges, aber eben doch methodisches Denken, ohne ihn und seine Motive jedoch ganz zu Ende zu erklären. So bleibt dieser zugleich kalte und rasende Mensch schwer greifbar, er entzieht sich immer wieder, da ergeht es den Lesern genauso wie den Ermittlern, die ihm nur entgegentreten können, indem sie sich auf sein tödliches Spiel einlassen. Denn eine der Polizistinnen, die für MacNeice mehr ist als eine geschätzte Kollegin, die junge und attraktive promovierte Kriminologin Fiza Aziz, fällt genau in das Beuteschema des Täters und soll der Lockvogel werden, mit dem die Ermittler ihn zu Fall bringen wollen. Ein riskantes Spiel…

Immer wieder ringen die Figuren darum, sich nicht zu stark in den Fall hineinziehen zu lassen, professionell zu bleiben und doch das Äußerste zu geben. Dass das alles andere als ein leichtes Unterfangen ist, zeigt Scott Thornley, indem er seine Figuren genau beobachtet und mit einem Gespür für psychologische Feinheiten immer wieder indirekt charakterisiert:

„Ich glaube nicht, dass seine Erkrankung mit dem Tod seiner Eltern zu tun hat. Er muss schon länger krank sein. Ihr Tod war möglicherweise der Auslöser für alles…“ MacNeice fiel auf, dass Aziz sehr darum bemüht war, jeglichen Abscheu, den sie gegenüber William Dance vielleicht empfand, zu unterdrücken. „Wenn er sich ein Kapitel in den Psychopathologie-Lehrbüchern sichert, dann nicht durch die Morde, sondern durch seinen Gebrauch des Internets“, fügte sie hinzu.

Thornley, Der gute Cop, S. 264

Das ist es im Übrigen auch, was auch den Autor in diesem Fall besonders zu interessieren scheint: nicht die psychopathische Gewalt an sich, als Selbstzweck der Spannung, sondern ihre hinterfragende Einbettung in den gesellschaftlichen und medialen Kontext.

Was ich beim Lesen außerdem sehr wohltuend fand, war der feine Humor, etwa in so manchen Wortwechseln des Ermittlerteams: ein befreiender, menschlicher Gegenpol zur Schwere der fast omnipräsenten Gewalt. Auch wenn es dem Autor ernst mit den Themen und Diskursen ist, die er in seinen Roman einfließen lässt, wirkt seine Geschichte dennoch alles andere als belehrend oder moralisierend. Das gelingt ihm auch dadurch, dass er die verhandelten gesellschaftspolitischen Konflikte von Zeit zu Zeit ironisch bricht, ohne jedoch polemisch zu werden oder sie ins Lächerliche zu ziehen. Immer steht der einzelne Mensch im Vordergrund, nicht der Diskurs, so auch im folgenden Beispiel, einem Auszug aus einem Dialog von MacNeice mit seinem afrokanadischen Mitarbeiter, der gerade Kontakt mit den Kollegen in den USA aufgenommen hat:

„Das macht richtig Spaß, diese grenzüberschreitende Polizeiarbeit. Demetrius wollte wissen, ob ich aus der Karibik stamme. Er konnte nicht glauben, dass meine Familie schon seit Generationen in Kanada ansässig ist — und aus einem Ort namens Africville stammt.“ — „Woher wusste er, dass Sie schwarz sind?“ — „Das weiß man, Sir. Das weiß man einfach.“

Thornley, Der gute Cop, S. 363

Auch wenn MacNeice‘ Ermittlerkollegen individuelle Züge bekommen, die das Potential haben, in den Folgebänden noch weiter ausgeschöpft zu werden, steht im Zentrum doch ganz klar der Kommissar selbst, Detective Superintendent MacNeice. Er ist der „gute Cop“ des Titels, der, so knapp und affirmativ er formuliert ist, es fast schon erzwingt, dass man sich während des Lesens die Frage stellt, ob man diesen Cop wirklich ohne Abstriche einen guten nennen kann. MacNeice ist auf jeden Fall eine äußerst interessante Figur, sympathisch mit all seinen Schrullen, unbestechlich, aufrichtig, mutig und voller Einsatz für die Gerechtigkeit, wenngleich seine guten Eigenschaften mitunter dazu neigen, ins Extrem zu kippen. Mehrfach im Roman riskiert er nicht nur sein Leben, sondern setzt ungewollt auch das seiner Kollegen aufs Spiel. Trotz seiner unbestreitbaren Qualitäten als Chef eines loyalen und gewitzten Teams ist er nämlich auch eine gebrochene, psychisch angeschlagene Figur; den Tod seiner Frau vor vier Jahren hat er noch nicht wirklich verarbeitet, er wird von Alpträumen, Halluzinationen und Schlaflosigkeit geplagt und tröstet sich in seinen einsamen vier Wänden mit dem einen oder anderen Grappa oder der einen oder anderen übersinnlichen Kommunikation mit der Verstorbenen. Diese etwas spleenig anmutende Sensibilität macht ihn jedoch gerade zu dem genialen — nicht fehlerfreien — Ermittler, der er ist: Er ist empathisch, hat feine Antennen und ein großes psychologisches Gespür. Insgesamt also ein Cop, der „irre cool, aber auch irre verrückt“ ist:

„Meiner Meinung nach, Mac, hätten Sie mitsamt Ihrem Team ums Leben kommen können. Es war reines Glück, dass es anders ausgegangen ist.“ — „Glück hat viel damit zu tun, da stimme ich zu. Aber das Risiko, das ich eingegangen bin, war wohlkalkuliert.“ (…) „Gut, in Ordnung. Hören Sie, ich möchte ehrlich mit Ihnen sein, trotzdem frage ich mich, ob Sie nicht manchmal eine Todessehnsucht umtreibt.“ — „Eigentlich nicht.“ MacNeice tat so, als würde er wirklich darüber nachdenken — und musste erkennen, dass es tatsächlich so gewesen war, und mehr als einmal. „Es gibt da nämlich einen verwundeten Polizisten im Dundurn General, der ist der Ansicht, dass dem so sein. Er hat sie als ‚irre cool, aber auch irre verrückt‘ beschrieben.“ MacNeice zuckte mit den Schultern.

Thornley, Der gute Cop, S. 339

Der einzige Vorwurf, den man dem Roman machen könnte, ist, dass er vielleicht etwas vollgepackt ist mit krassen Verbrechen, Explosionen und lebensgefährlichen Einsätzen. Doch zum Glück bewahrt sich der Autor einen sehr realistischen, lebensnahen Stil, sehr lebendig und frei von Plattitüden; auch die viele Action ist kein sensationsheischender Selbstzweck. Bei den spektakulären Einsätzen der Polizei, ebenso wie auch bei den Vernehmungen, werden genauso die langen Zeiten der Vorbereitung und des Abwartens dargestellt. In den vielen Dialogen, in denen übrigens eine der großen Stärken des Romans liegt und die auch sehr idiomatisch ins Deutsche übersetzt sind, bringt Thornley überzeugend das Nervenspiel und die manchmal schier unerträglichen Geduldsproben zum Ausdruck, die Teil der Polizeiarbeit sind. Hinzu kommt, dass die Frage, wie man in Momenten handelt, in denen man überfordert ist, in denen alles gleichzeitig über einem zusammenbricht, gerade ein wichtiges Thema, dem der Autor in seinem Krimi nachgeht. So dient ihm die Dichte der Handlung und die Komplexität der Fälle gerade dazu, die Herausforderung darzustellen, die es bedeutet, wenn man binnen Sekunden eine folgenschwere Entscheidung treffen, den Einsatz von Menschenleben kalkulieren oder Moral und Würde, Professionalität und Gerechtigkeit gegeneinander abwägen muss. Wie groß darf das Risiko sein, dass man eingeht, wie viel Rücksicht ist geboten, auch gegenüber sich selbst, wie weit muss man, wie weit darf man gehen?

Manchmal hätte ich mir noch ein bisschen mehr von den eindringlichen einsamen Szenen im Haus von MacNeice gewünscht, in denen der Polizist auf sein Seelenleben zurückgeworfen ist und die fast wie geschriebene Stillleben anmuten. Aber dieser Krimi war ja erst der Auftakt der Reihe um MacNeice, ich bin also mehr als zuversichtlich, dass da in den folgenden Bänden mit ihm noch einige existentialistische Momente zu erleben sind.

Bibliographische Angaben

Scott Thornley: Der gute Cop, Suhrkamp 2020

Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet und Andrea O’Brien

ISBN: 9783518470817