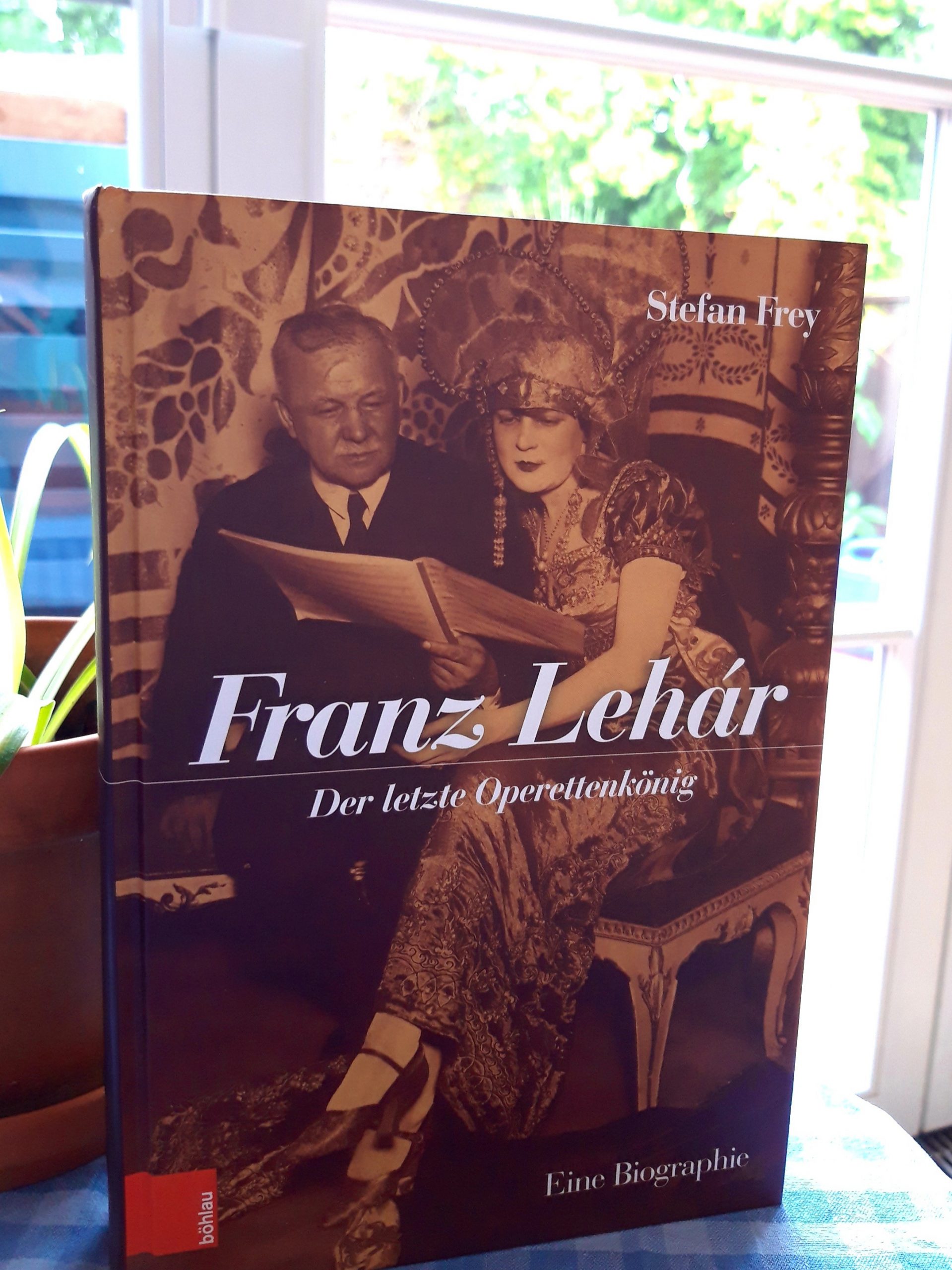

Franz Lehár war ein „Mann, der weiß, was er will“! Der nämlich gegen alle Bedenken und Widerstände seinem Herzen, seinem Talent und seinem untrüglichen musikalischen Instinkt folgte, um die Musik zu schreiben, die seinem ästhetischen Empfinden entsprach und mit der er schließlich auf der ganzen Welt berühmt wurde. 2020 jährt sich nun sein Geburtstag zum 150. Mal.

Stefan Frey, Theaterwissenschaftler und ausgewiesener Kenner der Operette, begibt sich in seiner nun im Böhlau Verlag in einer umfassenden Überarbeitung erschienenen Biographie auf die Spuren dieser so talentierten wie hartnäckig ihren künstlerischen Weg verfolgenden Persönlichkeit, die die Musik- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts so nachhaltig prägte und uns bis heute mit einem überraschend vielgestaltigen Werk beglückt, das weit über die Highlights der Lustigen Witwe und des Lands des Lächelns hinausreicht — davon ist man nach der Lektüre dieses tief und facettenreich in Leben und Werk Lehárs eintauchenden Textes mehr als überzeugt.

Wie Stefan Frey im Vorwort schreibt, hat er für die Neufassung seiner Lehár-Biographie von 1999 nicht nur einiges an inzwischen zugänglichem Quellenmaterial und neuer Forschungsliteratur mit einbezogen, sondern auch den Schwerpunkt seines Textes noch mehr auf die Person des Komponisten gelenkt. Gleichwohl bleibt als roter Faden die Chronologie von Lehárs Werken erhalten, spielen Gattungs- und Aufführungsgeschichte ebenso wie ästhetische und kulturgeschichtliche Debatten eine untrennbar und überdies sehr gewinnbringend mit der Biographie des Komponisten verbundene Rolle. Denn…

…verstehen lässt sich die Operette nur aus ihrer Zeit heraus. Als ehemals aktuelle Theatergattung bedarf sie mehr als jede andere der Kontextualisierung. Schließlich galten gerade Lehárs Werke einmal als modern. In ihrer wilden Mischung von Stilgebärden spiegeln sie die Widersprüchlichkeiten einer turbulenten Umbruchsepoche, in der Neues und Altes unvermittelt aufeinanderstieß.

Frey, Franz Lehár, S. 12

Zur Freude aller auf spannende Zusammenhänge und Hintergründe neugierigen Leser ist das Buch Biographie und Geschichtsbuch in einem, wird das Geheimnis von Lehárs persönlichem Erfolg als Operettenkomponist eng verknüpft mit dem ästhetischen und kommerziellen Wandel, der zwischen 1870 und 1948, Lehárs Lebensdaten, stattfand. So traf er, oft unbewusst, immer wieder den Nerv der Zeit, indem er sich irgendwie geschmeidig zwischen den so radikal gegensätzlichen Polen von Tradition und Moderne bewegte. Freys Annäherung an Lehárs Persönlichkeit gibt daher auch reichlich Aufschluss über den historischen Kontext, in dem sie sich formte. So entsteht ein entsprechend detailreiches Bild der kulturellen und gesellschaftlichen Einflüsse, das die mit Lehár zusammenarbeitenden Librettisten, Theaterdirektoren und Sänger ebenso umfasst wie die Reaktionen des Publikums und der Presse. Auch kritische Stimmen — etwa die bissigen und der Operette nicht gerade wohlwollend gesinnten Kommentare von Karl Kraus oder Zitate von Adorno — werden mit eingebunden, so dass sich ein komplexes Gesamtbild ergibt.

Dass die Fülle des recherchierten Materials die Leser zwar in ihrer Konzentration fordert, aber nie erschlägt, dafür sorgen die strukturierte Gliederung und der lebendige Stil des Biographen, der die zahlreichen Zitate sehr anschaulich in seinen Text einzubauen versteht und zum Amüsement des Lesers auch mal süffisant-ironisch kommentiert; so liest sich die Episode der zweimaligen Ablehnung des Zarewitsch-Librettos, dessen Protagonist homoerotische Neigungen hat und aus dem Lehár später eine wunderschöne, ganz in seinem Sinne lyrisch-melancholische Operette zaubern würde, folgendermaßen:

Lehár hatte damals Jenbachs Angebot abgelehnt, genügte doch die keusche Titelfigur den elementarsten Anforderungen, die man gemeinhin an einen Operettenhelden zu stellen pflegte, in keinster Weise. Weder hatte er gern, noch jemals ‚die Frau’n geküsst‘, von anderen Dummheiten ganz zu schweigen, die mit denselben in Verbindung mit Alkohol und tänzelnder Bewegung anzustellen wären und nicht umsonst als eigentliches Geschäft der Operette galten.

Frey, Franz Lehár, S. 254

Frey nähert sich der wie es den Anschein hat fast ganz für seine Musik lebenden Person Lehárs, indem er Tagebucheinträge und Korrespondenzen auswertet, die Entstehungsprozesse seiner Werke untersucht und seine Arbeitsweise ergründet. Man erfährt von Lehárs seit je gehegtem Traum von der Oper, seiner innigen Freundschaft mit Puccini und seinem ungebremsten Schaffensdrang, der ihn ganze Nächte durcharbeiten ließ, wenn er für ein Projekt Feuer gefangen hatte. „Wie empfunden, so geschrieben“, ist ein frühes Stück übertitelt, das, so Frey, als Motto für sein Gesamtwerk stehen könnte, in dem das Emotionale stets dem Intellektuellen übergeordnet war.

1870 in Komorn, in der heutigen Slowakei, geboren, ist er ganz ein Kind des multiethnischen Habsburgerreiches. Als „Tornisterkind“ — der Vater, in dessen Fußstapfen er bald treten würde, war Militärkapellmeister und wechselte mit seiner Familie entsprechend häufig den Wohnort — wuchs er an verschiedenen Orten auf und sprach drei Sprachen — Deutsch, Ungarisch und Tschechisch — wie seine Muttersprache. Die verschiedenen kulturellen Einflüsse färbten wie selbstverständlich auch auf die so besondere musikalische Gestaltung seiner Werke ab, wie er es selbst hervorhebt:

daß ich die ungarische, die slawische und die Wiener Musik so intensiv in mir aufgenommen habe, daß ich unbewußt in meiner Musik eine Mischung all dieser Nationen wiedergebe

Lehar über sich selbst, zit. nach Frey, Franz Lehár, S. 23

Auch später saß das einstige Tornisterkind nie durchgehend still in seinem Kämmerlein in der Bad Ischler Sommerresidenz, sondern blieb sein Leben lang umtriebig. So dirigierte Lehár fast alle seine Premieren selbst und wirkte auch an den ausländischen Adaptionen seiner Operetten, die er ungern völlig aus der Hand gab, meist sehr aktiv mit.

Bevor es allerdings so weit war, machte Lehár durchaus zähe und beschwerliche Anfänge durch. Er wurde von seiner Familie, die sein musikalisches Talent erkannte, zwar so gut es ging unterstützt und erhielt eine Konservatoriumsausbildung als Violonist. Mehr noch allerdings reizte ihn die Komposition, in der er aber bis auf ein paar heimlich abgetrotzte Unterrichtsstunden Autodidakt bleiben musste: ein Autodidakt freilich mit unbestreitbarem Talent, das ihm frühes Lob von Größen wie Dvořák und Brahms eintrug. Und so ließ er sich nicht beirren, verkaufte als junger Mann sogar seine Geige und brach mit finanziellem Risiko Verträge, um jede Chance zu nutzen, als Komponist hervorzutreten. Es war ein langer Weg, bis er sich in der anspruchsvollen Wiener Gesellschaft, anfangs mit seinen bezaubernden Walzern, einen Namen machte, und ein noch längerer zur tatsächlichen künstlerischen Autonomie. Viele kleine Schritte, Rückschläge und vor allem Begegnungen kennzeichneten diesen Weg.

Eine dieser wegweisenden Begegnungen war die mit dem jüdischen Librettisten und Regisseur Victor Léon, mit dem er seinen ersten Operettenerfolg feiern sollte. Léon teilte mit Lehár die Sehnsucht nach einer neuen, modernen Art der Operette, in der sie „eigentlich eine Form der Oper, ein Stück mit Musik (…), mit Menschen in menschlichen Konflikten“ (Léon, zit. nach Frey, Franz Lehár, S. 51) sahen. Als sie 1902 gemeinsam den Rastelbinder aufführten, stand der bereits für etwas Neues, in dem sich Tagesaktuelles, Humorvolles und Melancholisches ebenso verbanden wie Jüdisches, Slawisches und Wienerisches. Lehár feierte den Erfolg mit seinem ersten Sommeraufenthalt in Bad Ischl, wo er Sophie Meth kennenlernte, mit der er lange Jahre in wilder Ehe zusammenlebte, ehe sie irgendwann doch noch heirateten, und wo er sich 1912, auf dem Höhepunkt seines Ruhms, eine Villa kaufte, in der er Gäste empfing und viele Sommertage und vor allem -nächte an seinen Werken arbeitete.

Seinen internationalen Durchbruch verdankte Lehár der noch heute unvergessenen Lustigen Witwe, ihren ergreifenden Melodien und Liedern, aber auch ihrem modernen, auf der Operettenbühne geradezu revolutionären Thema: Im Zentrum steht mit der reichen Witwe Hanna Glawari nämlich eine selbstbestimmte Frau, die die Initiative ergreift und den „erotisch aufgeladenen Geschlechterkrieg“ (S. 78) auch souverän gewinnt. Auch musikdramaturgisch stellte die Operette ein gewagtes, aber erfolgreich vollzogenes Experiment dar, indem sie nämlich große Oper und eingängige Schlager, Gefühl und Parodie, kombinierte und mit einem subtil kommentierenden musikalischen Subtext arbeitete, der etwa die im Liedtext verkündete Selbstaussage der „anständigen Frau“ ironisch hinterfragte. Neu war auch das getanzte Duett der schweigenden Lippen, durch das der Sprache des Unbewussten Ausdruck verliehen wurde, die in Lehárs späterem Werk noch öfter von tragender Bedeutung sein sollte. 1905 war die Uraufführung in Wien, der bald Premieren in anderen Ländern nachfolgen sollten: 1907 wurde sie vom Theatermanager George Edwardes, der auf der Suche nach einem neuen Erfolgsmodell war, in England aufgeführt und von dort in alle Welt, insbesondere auch in die USA, exportiert.

Der Welterfolg der Lustigen Witwe markierte in mehrfacher Hinsicht einen kulturellen und gesellschaftlichen Wandel: Mit ihr brach die Operette in den urbanen Alltag der Menschen ein. Am Beispiel des „battle of hats“, der bei einer Vorstellung in Amerika ausgelöst wurde, auf der der zum modischen Accessoire avancierte wagenradgroße „Merry Widow-Hut“ — in zu kleiner Anzahl und entsprechend großem Gerangel — verschenkt wurde, zeigt Stefan Frey das neu entstandene Wechselspiel von Kommerz, Mode und Musiktheater.

Entzauberte Offenbachs Operette ihre Götter und Helden, indem sie sie in Zeitgenossen verwandelte, verwandelt Lehárs Operette Zeitgenossen in Götter einer säkularisierten Lebenswelt.

Frey, Franz Lehár, S. 126

Der unbändige Erfolg des Unterhaltungstheaters, zu dem die Operette gezählt wurde, machte außerdem deutlich, dass die moderne ernste Musik mit ihren immer radikaleren Formexperimenten, die nur noch einer kleinen Elite zugänglich waren, sich immer weiter von der unterhaltsamen Musik entfernte, die ihrerseits ein Massenpublikum anlockte.

Nachdem Lehárs Status als Operettenkomponist nun unangefochten war, konnte er noch freier von äußeren Zwängen in der Auswahl der Libretti seinem persönlichen Geschmack folgen und noch entschiedener den künstlerischen Weg einschlagen, von dem er überzeugt war. Mit dem Fürstenkind tat er einen weiteren Schritt in Richtung einer auch musikalisch vermittelten Psychologisierung und Verinnerlichung. Gleichwohl Lehár sie lange für seine beste Operette hielt, war ihr jedoch nicht ein derart einschneidender Erfolg beschieden wie der Lustigen Witwe. Die Zeit schien noch nicht reif für dieses musikalische Projekt… Anlass zur Klage bestand freilich keineswegs: Als 1909 der Graf von Luxemburg uraufgeführt wurde, seine erste Salonoperette, in der, wie Frey schreibt, „von schmissigen Tanznummern bis zu großen lyrischen Szenen alle Aspekte seiner Musik enthalten sind“ (S. 143), stand auf allen drei Wiener Operettenbühnen gleichzeitig Lehár auf dem Programm!

Modern waren Lehárs Operetten auch in der Hinsicht, dass sich in ihnen das Aufkommen neuer Medien wie Kino und Rundfunk spiegelte. So wurde die Berliner Premiere von Frasquita etwa als erste vollständige Operette live im Radio übertragen; und in Endlich allein wollte er schon vor dem Ersten Weltkrieg den Aufstieg des Liebespaares auf den Gipfel kinematographisch darstellen, scheiterte dann aber — wiederum seiner Zeit voraus — an der technischen Umsetzung.

Nach dem Ersten Weltkrieg wandte er sich dann immer zielstrebiger der lyrischen Operette zu, mit der er endgültig die Gattungsgrenzen überschritt und einen neuen Operettentypus schuf. Paganini bildete hier 1925 den Auftakt. Und diese Operette war es auch, die die inspirierende Zusammenarbeit mit dem eigentlich aus dem Opernfach kommenden Tenor Richard Tauber einläutete. In Lehárs Ischler Villa erarbeiteten der Komponist und der Sänger für Paganini mit „Gern hab ich die Frau’n geküsst“ gemeinsam das erste „Tauberlied“:

Es war der Beginn einer für das 20. Jahrhundert ungewöhnlich intensiven Kooperation von Komponist und Sänger. Lehár hatte den Interpreten gefunden, der ihm immer als Ideal vorgeschwebt haben mochte, Tauber den Komponisten, der seine besonderen Qualitäten zum Klingen brachte — vor allem im so genannten ‚Tauberlied‘, jenem Tenorschlager in Rondoform, der fortan im zweiten Akt jeder Lehár-Operette zu finden war.

Frey, Franz Lehár, S. 244

Es war auch der Beginn der letzten hochproduktiven Phase im Leben des Komponisten: Es folgten Der Zarewitsch, die Spieloper Friederike, mit der Lehár an der strikten Grenze zwischen Hoch- und Trivialkultur rüttelte, Das Land des Lächelns, die beeindruckende Neufassung der einst wenig erfolgreichen Gelben Jacke durch die Friederike-Librettisten Herzer und Löhner-Beda, und schließlich 1934 Giuditta, mit deren Uraufführung an der Wiener Staatsoper Lehár das erreichte, was er so sehnsüchtig angestrebt hatte: die Auflösung der Grenzen von Oper und Operette.

Als wäre damit sein Lebenswerk vollendet, entstand in den noch folgenden vierzehn Jahren kein neues Werk mehr, nur noch Umarbeitungen oder Adaptionen seiner bereits existierenden Werke. Dies steht sicher auch im Zusammenhang mit der Zeitgeschichte, mit dem Aufstieg des der freien Kunst abträglichen Nationalsozialismus und Hitlers, so sehr dieser auch ein Bewunderer von Lehárs Operetten war. Frey sieht hier auch das „Ende der Operette als privates Geschäftstheater und (…) (den) Anfang der Operette als staatlich gesteuerte Unterhaltung“ (S. 293) und widmet dieser unter einem düsteren Stern stehenden letzten Phase im Leben Lehárs, in der befreundete jüdische Künstler vertrieben oder ermordet wurden, wie der Librettist Löhner-Beda, der im KZ brutal zu Tode geprügelt wurde oder Richard Tauber, der ins Exil in Großbritannien floh, ein ausführliches Kapitel:

Die Folgen der nationalsozialistischen Kulturpolitik waren daher in kaum einem Bereich so einschneidend wie bei der Operette. Weit mehr als die Hälfte des Repertoires fiel dem Rassenwahn zum Opfer.

Frey, Franz Lehár, S. 297

Franz Lehárs abwehrendes Verhältnis zur Politik, aus der er sich wohl am liebsten ganz herausgehalten hätte, um sich ungestört seiner Musik zu widmen, konnte nicht verhindern, dass er gegen seinen Willen mehr oder weniger indirekt dennoch in sie verstrickt wurde. Stefan Frey wirft die letztlich nicht eindeutig zu beantwortende Frage auf, inwiefern die Anpassung des Komponisten an das politische System Anbiederung oder Taktik war.

Dass Lehár der nationalsozialistischen Ideologie ferne stand, ist vielfach belegt. Dass er sich für sie vereinnahmen ließ, ist aber genauso offensichtlich.

Frey, Franz Lehár, S. 343

So hatte Lehár selbst eine jüdische Frau, die trotz aller Vorsicht, die sie walten ließen, und trotz seiner privilegierten Stellung als gefeierter Künstler, einmal fast von der Gestapo abgeholt wurde; und er erlebte hautnah mit, wie etliche Freunde und Kollegen bedroht wurden, für die er sich zwar bemühte, aber die er nicht immer retten konnte.

Freys Lehár-Biographie ist in jeder Hinsicht eine ausgesprochen differenzierte und lesenswerte Biographie, die dem Leser Leben und Werk des Komponisten und überhaupt die ganze an Umbrüchen reiche Entstehungszeit seiner Operetten wunderbar lebendig vor Augen führt. Dazu tragen im Übrigen auch die vielen schönen Illustrationen bei, die Fotografien von Lehár und seinen Weggefährten und zeitgenössische Titelbilder seiner Operetten enthalten.

Stefan Frey: Franz Lehár — Der letzte Operettenkönig, Böhlau (2020)

ISBN: 9783205210054