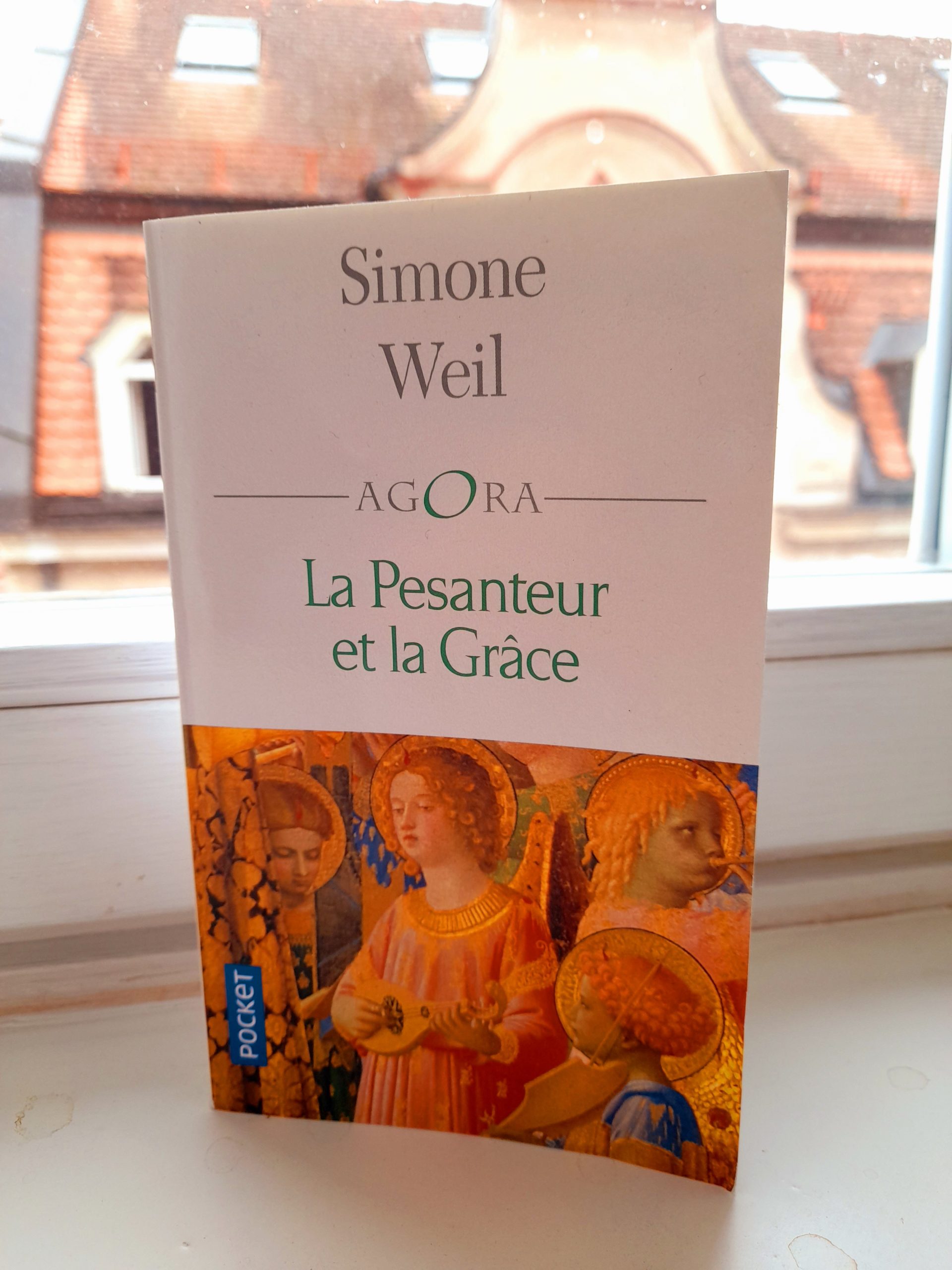

Wenn ich meine erste Begegnung mit den Texten der jung verstorbenen und in Deutschland lange Zeit wenig bekannten französischen Philosophin Simone Weil in nur zwei Adjektiven zusammenfassen müsste, so würde ich sagen, dass ich fasziniert und verstört aus der ersten Lektüre hervorgegangen bin — die keine einmalige geblieben ist: Der postum erschienene Band La Pesanteur et la Grâce, den nach dem Krieg ein guter Freund aus ihren nachgelassenen Schriften zusammengestellt hat, die sie ihm bei ihrer Emigration aus Frankreich anvertraute, besteht aus einer Fülle von philosophischen Skizzen, Aphorismen, aus Gedanken in der Tradition der Pascal’schen Pensées, die zusammen Ausdruck eines radikalen, aber kohärenten philosophisch-religiösen Denkens sind, aber auch einzeln ihre Wirkung entfalten, so dass manche von ihnen wie ein Mantra lesbar sind.

Simone Weils philosophische Schriften sind eine intellektuelle und, wie ich finde, vor allem auch eine große emotionale Herausforderung. Die Radikalität ihrer Philosophie lässt sich beim Lesen am eigenen Leib und Geist erfahren, intellektuell nachvollziehend möchte man, emotional getroffen, immer wieder protestieren, in eine innere Revolte, auf jeden Fall in einen bewegten Dialog mit ihren Texten treten.

1909 in Paris geboren, wuchs Simone Weil in einer gebildeten jüdischen Familie auf, studierte Philosophie, wurde Gymnasiallehrerin und vollzog in ihren jungen Erwachsenenjahren bald eine Wende zur christlichen Mystik. Dem jüdischen Glauben und überhaupt dem Alten Testament stand sie ablehnend gegenüber, und auch ihr Verständnis des Christentums mag anders, ja radikal erscheinen: Für sie ist Gott die Liebe, doch an das Kreuz, das Leiden Jesu glaubt sie ohne den rettenden Glauben an die Unsterblichkeit. Es ist ein von jeglicher Kompensation freier Glaube ohne Hoffnung, ohne Trost, weshalb aus dem Alten Testament zumindest auch die biblische Figur Hiobs eine Rolle für ihr Denken spielt. Genausowenig wird das Elend bei ihr jedoch verklärt oder gar mit Zynismus bedacht, ihre eigene Lebensführung, ihre radikale und zugleich ganz praktische Hingabe an die anderen, ihr politischer Einsatz, der zugleich ein spiritueller war, zeigt das eindrücklich. Philosophie und Leben waren für sie eng verbunden, sie war engagiert, heute würde man sie vielleicht eine Aktivistin nennen, ihre Revolte, die nicht nur intellektueller Natur war, trieb sie bis zur Selbstauslöschung auch in ihrem politischen Einsatz. Sie wirkte als Gewerkschafterin, teilte ihr Lehrerinnengehalt mit Arbeitslosen, ließ sich ein Jahr von ihrem Dienst freistellen, um unter harten Bedingungen in einer Fabrik zu arbeiten, nahm am Spanischen Bürgerkrieg teil und starb mit Mitte dreißig geschwächt und ausgelaugt, auch durch ihre selbst auferlegte solidarische Nahrungsrestriktion, im Exil in England an Tuberkulose.

Die Liebe Gottes lässt sich für Simone Weil nur in der Auslöschung des Ich erfahren, göttliche Gnade (la grâce) nur im radikalen Aushalten von Leere (le vide). Ein weiterer wichtiger Begriff in ihrem Denken ist die Schwerkraft (la pesanteur), die das Dasein physikalisch und moralisch bestimmt. Auch diese gilt es anzunehmen, da ein jegliches Streben nach ihrer Überwindung, nach Erhebung uns doch nur wieder nach unten zieht. Ganz unten zu sein, auf illusorische Kompensationen zu verzichten, ist denn auch die unabdingliche, wenngleich keine Garantie darstellende Voraussetzung für den Einbruch der Gnade in unser Dasein. Denn die Gnade sucht sich ihren Weg zu uns über den Riss, die Verletzung, den Schmerz.

Ne pas exercer tout le pouvoir dont on dispose, c’est supporter le vide. Cela est contraire à toutes les lois de la nature: la grâce seule le peut. / La grâce comble, mais elle ne peut entrer que là où il y a un vide pour la recevoir, et c’est elle qui fait ce vide. […] L’homme n’échappe aux lois de ce monde que la durée d’un éclair. Instants d’arrêt, de contemplation, d’intuition pure, de vide mental, d’acceptation du vide moral. C’est par ces instants qu’il est capable de surnaturel. / Qui supporte un moment de vide, ou reçoit le pain surnaturel, ou tombe. Risque terrible, mais il faut le courir, et même un moment sans espérance. Mais il ne faut pas s’y jeter.

Die Leere auszuhalten bedeutet, nicht die ganze Kraft auzusüben, über die man verfügt. Das widerspricht allen Naturgesetzen. Allein die Gnade ist dazu imstande. / Die Gnade erfüllt, doch sie kann nur dort eintreten, wo sie von einer Leere empfangen wird, und sie ist es, die diese Leere erschafft. […] Der Mensch entflieht den Gesetzen dieser Welt nur für die Dauer eines Blitzstrahls. Augenblicke des Innehaltens, der Kontemplation, der reinen Intuition, der geistigen Leere, der Akzeptanz der moralischen Leere. In diesen Augenblicken ist er offen für das Übernatürliche. / Wer einen Moment der Leere aushält, empfängt entweder das übernatürliche Brot oder er fällt. Ein schreckliches Risiko, aber man muss es eingehen, sogar einen Moment ohne Hoffnung. Doch man darf sich nicht hineinstürzen.

Simone Weil, La pesanteur et la grâce, pp. 53-55 (Übersetzung der Rezensentin)

Wenn man Simone Weil liest, wenn man sich auf ihre Texte einlässt, muss man viele Paradoxe aushalten — man besitzt nur, auf was man verzichtet, man hat an der Erschaffung der Welt teil, indem man sich selbst auslöscht, die Abwesenheit Gottes als Modus seiner Präsenz, anmaßend sein, wenn man vergisst, dass man Gott ist, verwurzelt sein in der Abwesenheit eines Ortes, usw. –, um dann, wenn man mit ihr diese scheinbaren Widersprüche weiterdenkt, in ihnen immer wieder die Wahrheit zu spüren, die sich nur auf diesem, oft vor den Kopf stoßenden Wege ertasten lässt. Der Widerspruch (la contradiction), dem sie auch ein Kapitel widmet, ist im Grunde das zentrale strukturelle Prinzip ihrer Texte:

Méthode d’investigation: dès qu’on a pensé quelque chose, chercher en quel sens le contraire est vrai.

Untersuchungsmethode: sowie man etwas gedacht hat, herauszufinden suchen, inwiefern das Gegenteil wahr ist.

Simone Weil, La pesanteur et la grâce, p. 174 (Übersetzung der Rezensentin)

Die Auslöschung des Ich (le détachement, vs. l’attachement, dem Hängen an den Dingen, an allem Irdischen, Lebenden, das illusorisch ist und trotz seiner scheinbaren Materialität von der Wirklichkeit wegführt, anstatt sie uns näherzubringen) ist eine Gemeinsamkeit der fernöstlichen Philosophie, für die Simone Weil sich ebenfalls sehr interessierte, und ihrem eigenen christlich verankerten Denken, das hier mehr von der christlichen Mystik als von der christlichen Theologie beeinflusst ist.

Nous ne possédons rien au monde — car le hasard peut tout nous ôter — sinon le pouvoir de dire je. C’est cela qu’il faut donner à Dieu, c’est-à-dire détruire. Il n’y a absolument aucun autre acte libre qui nous soit permit, sinon la destruction du je.

Wir besitzen nichts auf der Welt — denn der Zufall kann uns alles nehmen — außer die Möglichkeit ich zu sagen. Das ist es, was man Gott geben muss, das heißt was man zerstören muss. Es gibt absolut keine andere freie Handlung, die uns möglich ist, außer der Zerstörung des Ich.

Simone Weil, La pesanteur et la grâce, p. 73 (Übersetzung der Rezensentin)

Diese radikale Auslöschung des Ich, mit der Simone Weil dem Individualismus der Moderne klar den Rücken kehrt, macht uns in ihrer Vorstellung jedoch nicht stoisch-unberührbar, sondern vielmehr schmerzhaft verletzlich und damit einzig empfänglich für die göttliche Gnade. Entsprechend schmerzhaft sind auch die Übungen und Selbsttechniken, die sie vorschlägt:

Ne jamais penser à une chose ou à un être qu’on aime et qu’on n’a pas sous les yeux sans songer que peut-être cette chose est détruite ou que cet être est mort. […] Chaque fois qu’on dit: « que ta volonté soit faite », se représenter dans leur ensemble tous les malheurs possibles.

Niemals an eine Sache oder ein Wesen, die man liebt und nicht vor Augen hat, denken, ohne sich vorzustellen, dass diese Sache vielleicht zerstört oder dieses Wesen vielleicht tot ist. […] Sich jedesmal, wenn man sagt: „dein Wille geschehe“, in ihrer Gesamtheit alle möglichen Unglücke vorstellen.

Simone Weil, La pesanteur et la grâce, p. 60 (Übersetzung der Rezensentin)

Mit der radikalen Zurücknahme des Ich verbindet Simone Weil auch eine Praxis, die heute mit dem Begriff der Achtsamkeit ein verstärktes Interesse auch in der westlichen Welt erfährt. Simone Weil spricht von attention, einer gerichteten Aufmerksamkeit, mit der es uns möglich wird, eine Stille in uns zu schaffen, in der Gott hörbar wird. Diese Form der Achtsamkeit entspricht auch ihrer Vorstellung des Gebets, intentionslos zu betrachten und zu lauschen, was — vielleicht — Gottes Wille ist. Und das Gebet ist, wie es auch andere Mystiker vor und nach ihr empfunden haben, manchmal nichts anderes als Poesie, die sich auch am besten erspüren lässt, wenn man den intellektuellen Denkapparat zunächst ausschaltet, um sich ganz auf die Kontemplation der Bilder, Klänge, Worte einzulassen:

Non pas essayer de les interpréter [les images, les symboles], mais les regarder jusqu’à ce que la lumière jaillisse.

Nicht versuchen, sie [die Bilder, die Symbole] zu interpretieren, sondern sie zu betrachten, bis das Licht hervorbricht.

Simone Weil, La pesanteur et la grâce, p. 197 (Übersetzung der Rezensentin)

Es verwundert nicht, dass ihre Definition der Poesie auf sehr poetische Weise wieder auf dem Prinzip des Widersprüchlichen beruht:

Poésie : […] Une joie qui, à force d’être pure et sans mélange, fait mal. Une douleur qui, à force d’être pure et sans mélange, apaise.

Poésie: […] Eine Freude, die, da sie rein ist und unvermischt, weh tut. Ein Schmerz, der, da er rein ist und unvermischt, beruhigt.

Simone Weil, La pesanteur et la grâce, pp. 234-235 (Übersetzung der Rezensentin)

Jenseits dessen, dass uns Simone Weils Texte auch heute ganz klar etwas zu sagen haben — ihr wertschätzender Blick auf das Dasein, auf die uns anvertraute göttliche Schöpfung, in der wir die Aufgabe von Mittlern zwischen Gott und Schöpfung haben, und, weil wir selbst das Göttliche in uns haben, letztlich nichts hervorbringen können, das besser ist als wir selbst, uns vor der Hybris allzu großer Technikgläubigkeit also in Acht nehmen sollten — lassen sie uns mit ihrer den Geist weitenden Wortkunst (nur ein Beispiel, das mir sehr gefallen hat: une force déifuge, eine Gott fliehende, eine Deifugalkraft) und Wahrheit aus der willkürlich dahinjagenden horizontalen Zeit augenblicksweise in die Vertikale der Fiktion, der Poesie fallen, an die fragile und zugleich robuste Zartheit von Schneeglöckchen erinnernd, die aus der spätwinterlichen Erde brechen.

Si seulement je savais disparaître, il y aurait union d’amour parfait entre Dieu et la terre où je marche, la mer que j’entends…

Wenn ich es nur verstehen würde zu verschwinden, gäbe es einen perfekten Liebesbund zwischen Gott und der Erde, auf der ich laufe, dem Meer, das ich höre…

Simone Weil, La pesanteur et la grâce, p. 94 (Übersetzung der Rezensentin)

Bibliographische Angaben

Simone Weil: La Pesanteur et la Grâce [1948; 1988], Plon 2020

ISBN: 9782266045964

Deutsche Ausgabe:

Simone Weil: Schwerkraft und Gnade, herausgegeben von Charlotte Bohn, Matthes & Seitz 2020

Aus dem Französischen von Friedhelm Kemp

ISBN: 9783957579348