Ich muss zugeben, zu Beginn habe ich mit Greengrass‘ Buch, das vom Verlag als philosophischer Roman angekündigt wird, ein wenig gefremdelt: Es werden einerseits urmenschliche Themen wie Tod, Mutterschaft, Vertrauen, Krankheit, Verlust angerissen und komplexe Beziehungsfragen aufgeworfen — und diese andererseits vor allem zu Beginn mit einer auf den ersten Blick unpassend wirkenden Sachlichkeit und Zurückhaltung an Emotion erzählt, die fast wehtut.

Doch im Laufe des immer tiefer schürfenden und sich dennoch seiner Grenzen bewussten Textes wird deutlich, dass die scheinbare Kälte, mit der die Ich-Erzählerin anfangs ihr Verhältnis zur sterbenden Mutter schildert — und ebenso die immer wieder zwischengeschalteten sachlichen Berichte aus dem Arbeitsleben Röntgens, des Erfinders der X-Strahlen — nur der Schutzschild einer durch den Tod der Mutter zutiefst erschütterten und verunsicherten jungen Frau ist, die nuanciert und frei von abschließenden Urteilen einer existenziellen Verunsicherung auf den Grund geht, die mit zwischenmenschlichen Beziehungen einhergeht, die immer von Verlust, von Missverständnis, von Eigenliebe bedroht sind. Die Erzählerin ist bisweilen regelrecht gelähmt von der tief sitzenden Angst, der emotionalen Verantwortung nicht gewachsen zu sein, die sich in ihrer lang hinausgezögerten Entscheidung, Mutter zu werden, ebenso manifestiert wie in der holprigen, von ungeschickten Gesten und Missverständnissen geprägten Anfangsphase ihrer Beziehung zu ihrem späteren Mann Johannes.

Der Text lässt sich beschreiben als das schwankende, mäandernde, mal schärfer fokussierende, mal unschärfer sich relativierende, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, historische Objektivität und individuelle Subjektivität überlagernde Bild eines intensiven Nachdenkens, Reflektierens, Sich-Erinnerns der Erzählerin, die versucht, sich über ihre Gefühle, Ängste und Bedürfnisse klar zu werden, indem sie zugleich in zwei Richtungen forscht. Sie erzählt ihre eigene individuelle Geschichte, die Geschichte ihrer Familie, wobei sie in vielen kleinen, aber alles andere als unbedeutenden Szenen — in denen die anfangs vermisste Empathie eben doch vorsichtig durchschimmert — die komplexen Beziehungsstrukturen auslotet, die sie mit ihrer Mutter und Großmutter sowie mit ihrer eigenen Tochter verbinden. Und sie überblendet diese Familiengeschichte mit sorgsam ausgewähltem historischen Material: der Erfindung der Röntgenstrahlen, dem Verhältnis von Sigmund Freud zu seiner jüngsten Tochter Anna, den anatomischen Studien des chirurgischen Pioniers John Hunter. Alle historischen Figuren nehmen auf ihre Weise Schmerz auf sich, um sich unter die Oberfläche zu begeben. Genau das charakterisiert auch die Vorgehensweise der Erzählerin in einem zwar etwas konstruierten, aber durchaus mutigen Text, der Verletzlichkeit, Ungewissheit und Beschwerlichkeit zulässt, der die schmerzlichen Grenzen der Tiefenbohrung einer menschlichen Psyche aufzeigt, die über ein Kratzen an der Oberfläche oft nicht hinauskommt, und der gerade dadurch zumindest ein kleines Stück zum Wesen des Nähe ersehnenden und fürchtenden Menschen vordringt.

Bibliographische Angaben

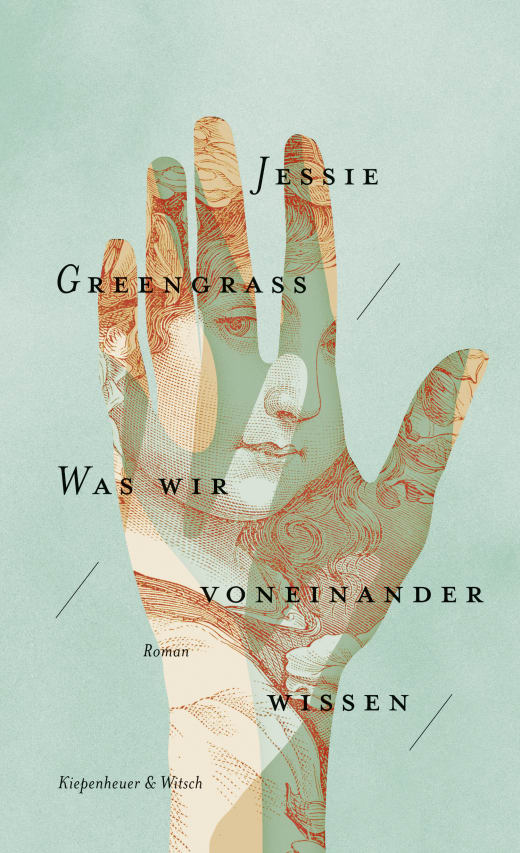

Jessie Greengrass: Was wir voneinander wissen, Kiepenheuer & Witsch (2020)

Aus dem Englischen übersetzt von Andrea O’Brien

ISBN: 9783462051728

Bildquelle

Jessie Greengrass, Was wir voneinander wissen

© 2020 Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co KG, Köln