Robert Seethaler widmet sich in seinem neuen Buch wieder ganz den kleinen Leuten, den einfachen Menschen aus dem Volk, den Marktleuten und Fabrikarbeiterinnen, den Obdachlosen, brotlosen Künstlern und Kriegswitwen. Sie alle sind in dieser zarten Erzählung, der die Vergänglichkeit fast auf jeder Seite eingeschrieben ist, Verirrte oder Gestrandete: in einer vergangenen Zeit, dem Wien der 60er, 70er Jahre, und an einem namenlosen Ort, dem titelgebenden Café ohne Namen.

Dieses Café, das Robert Simon, der sich zuvor auf dem Markt mit Gelegenheitsarbeiten verdingt hat, in Erfüllung seines Lebenstraumes neu eröffnet, ist eigentlich kein Café, zumindest nicht im Sinne eines mondänen Kaffeehauses, sondern eher eine kleine bescheidene Wirtsstube mit Sommerterrasse und nur einer Bedienung, der jungen, zupackenden Mila, die vom Land kommt und ihrerseits im Café gestrandet ist, nachdem sie ihre Stelle in der Fabrik verloren hat.

Bescheidenheit und Unaufgeregtheit charakterisieren aber nicht nur die durchaus aufgewühlten und vom Schicksal gebeutelten Hauptfiguren, die mit einer Art radikalen Akzeptanz wie ein moderner Sisyphus ihren Fels immer wieder nach oben rollen und ihr Leben leben, sondern auch den Ton der Erzählung. All die Schicksale, in die man als Leser eintaucht wie in ein unbeabsichtigt belauschtes intimes Gespräch am Nebentisch eines Cafés, berühren in ihrer innewohnenden Traurigkeit, ohne einen jedoch deprimiert zurückzulassen. Denn in fast all diesen so einfachen Leuten, ob derb, skurril, verwirrt, verrannt oder sonstwie versehrt, ahnt man eine „verborgene Zärtlichkeit“, um den treffenden Ausdruck einer der Figuren zu verwenden. Diese ist auch der in ihrer scheinbaren Schlichtheit doch so gefangen nehmenden Schreibweise Seethalers eigen, dessen Erzähler verborgen ist, hinter seinen Figuren ganz zurücktritt, um ihnen momenteweise auf eine doch fast zärtliche Weise nahe zu kommen, ehe er sie wieder in das unaufhaltsame Wirken der Geschichte, in das unerbittliche Räderwerk der Zeit, entlässt.

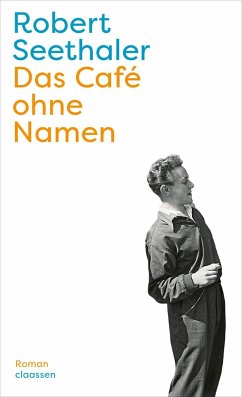

Bibliographische Angaben

Robert Seethaler: Das Café ohne Namen, Claassen 2023

ISBN: 9783546100328

Bildquelle

Robert Seethaler, Das Café ohne Namen

© 2023 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin