Mitten in der Coronapandemie erschien ein schmales, ungewöhnliches Büchlein über einen bisher nur in den Nebensätzen der (Literatur-)Geschichte erwähnten Mann, der gut 100 Jahre zuvor selbst einen engagierten Beitrag unter anderem auf dem Feld der Hygiene und Seuchenbekämpfung geleistet hat. Mit Adrien Proust rückt der Literaturwissenschaftler und Feuilletonist Lothar Müller eine weniger berücksichtigte Figur aus dem Umkreis um den großen französischen Schriftsteller Marcel Proust in den Vordergrund, stellt ihn, zusammen mit weiteren historischen Persönlichkeiten des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts, an die Seite seines Sohnes, der mit Auf der Suche nach der verlorenen Zeit eine ganze Epoche — und weit mehr als das — literarisch verewigt hat. Krankheit in ihren vielerlei Ausprägungen und Facetten spielt im Romanwerk von Marcel Proust, das ist kein Geheimnis, eine große Rolle, die Verknüpfung von Krankheit und Literatur ist ein individuelles Merkmal seines Schreibens, das alle Bereiche des Lebens literarisch transformiert, und zugleich auch literarische Spur einer übergreifenden gesellschaftlichen Symptomatik, in einer Zeit, in der Freud die Tiefendimension der Psyche ergründete und die Medizin- und Wissenschaftsgeschichte mit bahnbrechenden neuen Erkenntnissen aufwartete.

Adrien Proust, der Vater des Schriftstellers, erlebte als Arzt und Hygieniker diese medizinhistorische Umbruchszeit unmittelbar in seiner eigenen täglichen Forschungs- und Vermittlungsarbeit. Er bewegte sich als gesundheitspolitischer Gesandter des französischen Staates inmitten eines europaweiten medizinwissenschaftlichen und medizinpolitischen Netzwerks, beteiligte sich an internationalen Konferenzen zur Seuchenbekämpfung und stand mit Wissenschaftsgrößen wie Robert Koch, dem Hygieniker und Bakteriologen, im Austausch. Adrien Proust hatte auch Kontakte zur Salpêtrière in Paris, der wohl berühmtesten psychiatrischen Einrichtung der Welt, an der Charcot über Hysterie und Freud über Hypnose forschte. Und als er zusammen mit einem Kollegen Gilbert Ballet ein Standardwerk zur Neurasthenie verfasste, war sein eigener Sohn sein erstes Studienobjekt: Marcel Proust, der als Asthmatiker, an Schlaflosigkeit und nervöser Magenverstimmung Leidender einiges an Anschauungsmaterial zu bieten hatte. Dass die literarische Bedeutung der Beziehung von Vater und Sohn weit weniger interpretiert worden ist als die von Marcel Proust zu seiner Mutter, liegt sicher daran, dass die Mutter, zusammen mit der Großmutter, im Roman einen deutlich sichtbaren Platz einnimmt, während die Vaterfigur bis auf blitzlichtartige Ausnahmen schattenhaft bleibt. Doch je mehr man sich, wie Lothar Müller in seinem gut recherchierten und an Zusammenhängen reichen Buch, mit Adrien Proust beschäftigt, desto mehr drängt sich der Gedanke auf, dass der Einfluss des Vaters auf das Schreiben des Sohnes vielleicht, auf eine andere, indirekte Art, größer sein könnte als gedacht. Um es gleich klarzustellen, der Autor stellt hier keineswegs den Anspruch die Proust-Forschung zu revolutionieren, sein essayistischer Text möchte Denkanstöße bieten und stellt, dies aber äußerst anregend, eine interessante neue Verbindung zwischen Ästhetik und Wissenschaft her. Er zeigt, wie sich Arztvater und Schriftstellersohn gegenseitig beeinflussen, thematisch, stilistisch, diskursiv — auch Adrien Proust schreibt, vor allem über Medizinisches — und er zeigt auch ihre Reibungspunkte und Gegensätze, die sich etwa in ihren gegensätzlichen Positionen in der die französische Gesellschaft erschütternden Dreyfusaffäre, in ihrer Bewertung der Trennung von Kirche und Staat oder schlicht im Gebrauch von Medikamenten kundtun.

Für seinen Vergleich rückt Lothar Müller Vater und Sohn abwechselnd ins Zentrum, hält viele interessante Fakten über Adrien Proust bereit, und nähert sich auf einem anderen Weg auch der Poetik Marcel Prousts, dem übrigens, darüber ist sich der Autor bewusst, die Trennung von Biographie und Werk ein wichtiges Anliegen war. So wie in der Romanwelt des Sohnes die Salons, die Wissenschaft und die Literatur eng miteinander verknüpft sind, stellt Lothar Müller in seinem Text Verbindungen zwischen der Medizin-, Gesellschafts- und Wissenschaftsgeschichte sowie dieser mit dem Feld der Kunst, Literatur und Ästhetik her. Man taucht in die Welt des Nervenarztes Charcot und der Salpêtrière ein und liest, wie das „gespaltene Ich“ ein literarisches Motiv wird. Die Pathologien, die Mediziner wie Charcot oder eben auch Adrien Proust in Einzelfallstudien untersuchen, werden bei Marcel Proust zum Nährboden der Erkenntnis und Ästhetik. Der Zustand des Leidens ist in Prousts A la Recherche du temps perdu immer wieder wenn nicht Bedingung, so doch eine wertvolle Voraussetzung für die Wahrnehmung des Schönen. Die den Erzähler quälende Schlaflosigkeit etwa wird zum Anstoß, eine poetische Erkenntnisreise in den Raum des Schlafes zu unternehmen, sich vorzutasten in seine verschiedenen Schwebezustände und diesen immer noch nicht in Gänze wissenschaftlich erklärbaren Zustand literarisch zu erkunden. Hypochondrie und Neurasthenie als Leiden ohne organische Ursachen spielen eine große Rolle in Prousts Roman, sie sind, wie das eingebildete Leiden der Tante Léonie, Gegenstand einer niemals eingleisigen Satire, und all die verschiedenen köstlich porträtierten Arztfiguren liegen mit ihren gegensätzlichen Diagnosen und Behandlungsmethoden nicht selten völlig daneben. Die Neurasthenie, das pathologische Erscheinungsbild der Moderne, ist für den Schriftsteller weit mehr als ein im 19. Jahrhundert neu entdecktes Forschungsgebiet, in ihr verbinden sich Kreativität und Nervosität, Genie und Melancholie, während sein Vater, der Arzt Adrien Proust vor allem ihre gesellschaftlich-sozialen Auslöser hervorhob, etwa die Überbelastung im Erwerbsleben oder den anders gearteten Stress in den elitären Salons. Doch es geht in Marcel Prousts Werk auch um ganz handfeste, organische und virale Krankheiten. Der Besuch der Salons hält nämlich auch bei ihm noch ganz andere Risiken bereit als enttäuschte soziale Ambitionen, man kann sich dort auch mit lästigen oder sogar gefährlichen Infekten anstecken. 1865/66 brach die Cholera tatsächlich in Paris aus, sie war infolge der beginnenden Globalisierung, nicht zuletzt in Gestalt des Kolonialismus, nach Europa gelangt. Adrien Proust war hier maßgeblich mitbeteiligt, die Seuchen- und Hygienepolitik Frankreichs in Kooperation mit anderen Ländern voranzutreiben.

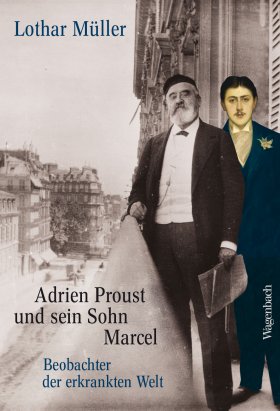

Lothar Müllers Buch ist die sehr lesenswerte skizzenhafte Biographie einer Zeit und einer subjektiven, aber nicht willkürlichen Auswahl einiger ihrer Persönlichkeiten. Ausgehend von Porträts, übrigens auch im direkten fotographischen Sinn — das Buch ist toll illustriert — aus der Zeit des berühmten Schriftstellers und seines Vaters wird eine ganze Epoche mitsamt ihren Diskursen und Epistemen lebendig. Und sie ist eine Einladung, sich in die Romanwelt Marcel Prousts zu stürzen, die alles ist außer verjährt und gestrig.

Bibliographische Angaben

Lothar Müller: Adrien Proust und sein Sohn Marcel — Beobachter der erkrankten Welt, Wagenbach 2021

ISBN: 9783803137036

Bildquelle

Lothar Müller, Adrien Proust und sein Sohn Marcel

© 2024 Verlag Klaus Wagenbach GmbH, Berlin